診療科・部門紹介

リハビリテーション科

概要

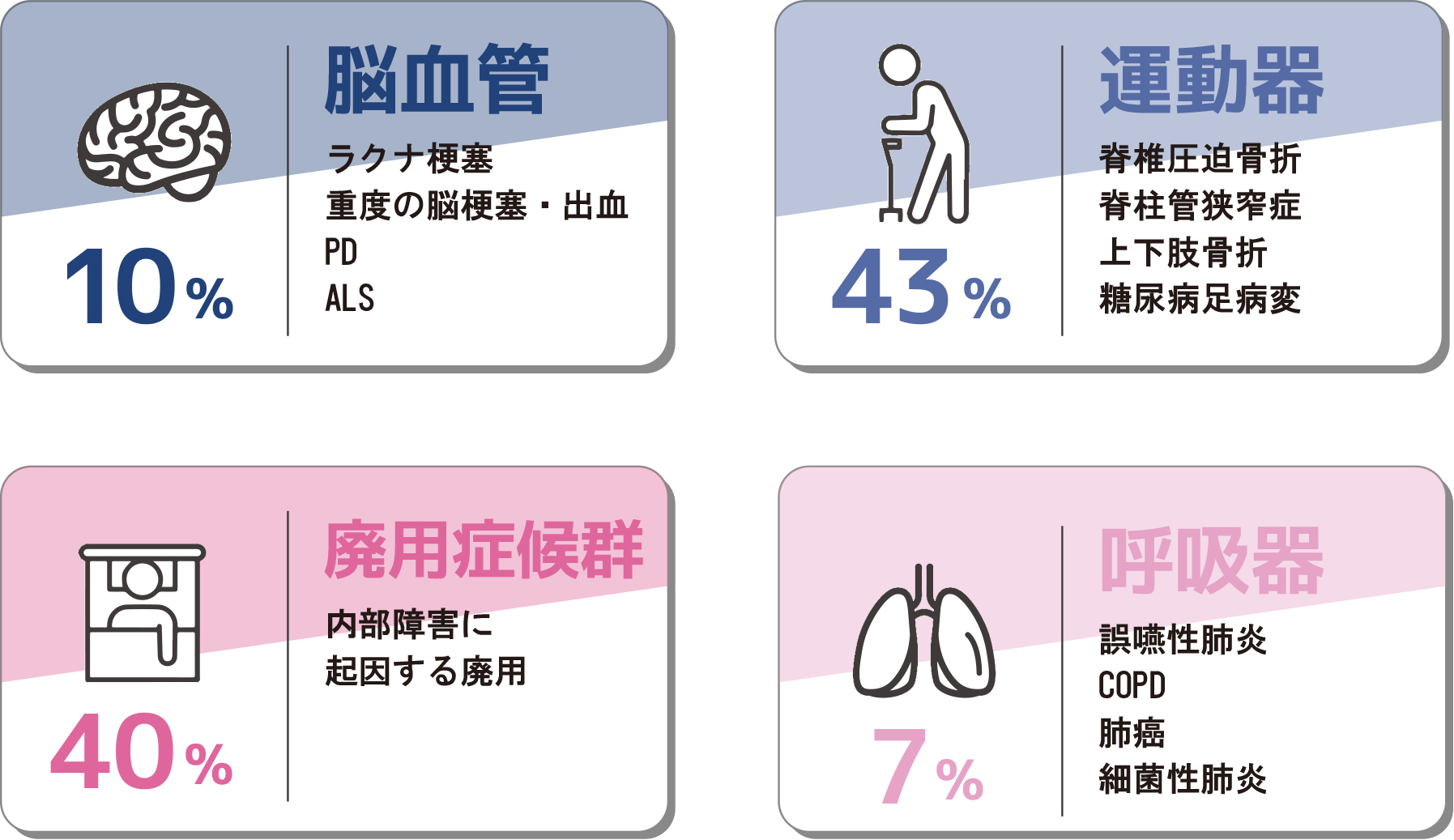

当院では、「脳血管リハビリⅠ」「廃用症候群リハビリⅠ」「運動器リハビリⅠ」「呼吸器リハビリⅠ」の各施設基準を取得し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が連携して入院患者様へのリハビリテーションを積極的に実施しております。必要に応じて、退院後のフォローアップとして訪問リハビリも提供しています。また、菊名記念病院をはじめとする近隣の急性期病院と連携し、地域中核病院として地域包括ケア病棟を中心に、在宅復帰および施設復帰を目指した生活支援まで幅広くリハビリを行っています。具体的な取り組みとしては、入浴評価や食事評価、調理訓練、外出訓練、退院前訪問指導(家屋評価)、担当者会議やカンファレンスなど、多職種と連携した包括的な支援を推進しています。

地域包括ケア病棟での取り組みと施設基準について

「地域包括ケア病棟」とは、急性期治療を終え、病状が安定した患者さまに対し、在宅や介護施設への復帰を支援するための医療やケアを提供する病棟です。入棟から40~50日程度の期間内に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士など多職種が連携して患者さまの支援にあたっています。患者さまとご家族との丁寧なコミュニケーションを重視し、一人ひとりに合ったリハビリテーションを実施することで、安心して在宅復帰ができる体制を整えています。

また、当院は脳血管疾患、廃用症候群、呼吸器疾患、運動器疾患のリハビリテーションにおいて、「リハビリテーション料Ⅰ」の施設基準を満たしており、専門のスタッフが豊富な経験と知識を活かして、個別のリハビリプログラムを作成しています。早期の機能回復を目指すだけでなく、生活の質(QOL)の維持・向上にも力を入れ、きめ細やかなサポートを提供しています。

施設基準

- 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ

- 廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ

- 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ

- 運動器リハビリテーション料Ⅰ

※NST稼働施設認定取得

疾患内訳

各専門職のご紹介

理学療法士

理学療法士(Physical Therapist:PT)は、ケガや病気などで身体に障害のある方や、障害の発生が予測される方に対し、運動能力(座る・立つ・歩くなど)の回復や維持、障害の悪化予防を目的としたリハビリテーションの専門職です。運動療法や温熱・電気などの物理的手段を用いた物理療法を駆使し、患者様が自立した日常生活を送れるよう支援します。当院では、早期からの離床を推進し、体力低下の予防に努めています。患者様の身体状況に合わせて、生活の基礎となる基本動作の練習を中心にリハビリを行っております。また、必要に応じて医師や義肢装具士と連携し、装具やインソールの調整も実施しています。

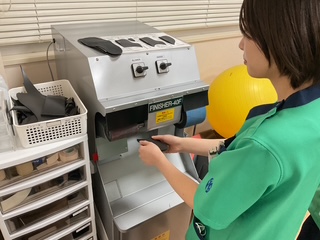

作業療法士

作業療法士(Occupational Therapist:OT)は、身体または精神に障害のある方に対し、応用的な動作能力や社会適応能力の回復を目指して、手芸や工作などの作業を通じて生活の質の向上を支援する専門職です。当院では、病棟看護師と連携しながら、身辺動作や高次脳機能の回復支援はもちろん、家事や趣味活動など患者様のニーズに合わせた支援を行い、患者様とご家族の生活がより豊かになるよう関わっています。また、個別リハビリに加えて、当院の地域包括ケア病棟リハビリテーション(CARB:Comprehensive and Rehabilitation-based Care)プログラムの一環として、集団リハビリも実施しています。複数名のグループでストレッチや体操、創作活動などを行い、運動機能や認知機能の向上に努めています。さらに、自宅復帰に向けた支援として、患者様のご自宅へ訪問し、福祉用具やサービスの調整も行っております。

言語聴覚士

言語聴覚士(Speech Therapist:ST)は、言語によるコミュニケーションに困難のある方を対象に検査・評価を行い、その方が自分らしい生活を送れるよう支援する専門職です。また、摂食・嚥下リハビリテーションにも積極的に取り組んでおり、誤嚥性肺炎の予防や長期臥床による廃用症候群を呈した患者様の摂食嚥下障害に対しても評価や訓練を行っています。可能な限り口から食事をとっていただけるよう、摂食機能の改善や食事形態の選定など、多角的に支援しています。院内では、他職種と連携して嚥下内視鏡検査やミールラウンドを実施し、摂食栄養サポートチームの一員として、摂食嚥下に課題のある患者様に対しチームで関わっています。

チーム体制

当院の地域包括ケア病棟では、1日最大6単位のリハビリテーションを提供しており、効率的かつ質の高い支援を行うために、**「2担当制」**を採用しています。たとえば、午前は先輩PTが3単位 午後は後輩OTが3単位を担当することで、同じ患者さんを複数のスタッフが分担して関わる体制をとっています。特に新入職者に対しては、必ず先輩スタッフとペアで同一の患者さんを担当するようにしており、いつでも相談できる環境が整っています。また、看護師・医師・管理栄養士・薬剤師・医療ソーシャルワーカーなどの多職種と連携しながら、患者さん一人ひとりの状態や生活背景をふまえたチームアプローチを実践しています。

複数の職種が連携し、役割を補完しながら関わることで、より質の高いリハビリテーションと在宅復帰支援が可能となっています。

教育・研修制度

勉強会・研修

リハビリテーション科では、月に1回ほど実技中心の勉強会を行い、日々の業務に役立つ知識や技術を学んでいます。また、新人教育にも力を入れており、グループ内の病院と協力して、年間約30項目の研修を実施。基礎から応用まで段階的に学べる内容で、無理なくステップアップできる仕組みになっています。スタッフ全員が安心して成長できるよう、日常の中で学べる環境づくりを大切にしています。

臨床実習指導の受け入れ

当院では、入職5年目以上のスタッフが臨床実習指導者講習会に積極的に参加し、養成校からの実習生の受け入れに力を入れております。 特に首都圏を中心に、多くの養成校から幅広く実習生を受け入れ、教育体制の充実を図っています。学生との関わりを通じて、自身の知識を見直し整理する貴重な機会となり、指導者としても大きく成長できる環境となっています。

学会発表

当院では、スタッフの技術や知識を高めるために、学術大会への参加や発表の機会を積極的に設けています。 こうした活動を通じて、新しい情報を学び、他の病院や施設とも交流しています。過去には、神奈川県理学療法士学会や全日本病院学会、日本医療マネジメント学会などでの発表実績があります。これにより、スタッフの成長だけでなく、病院のサービス向上にもつながっています。

訪問リハビリの取り組み

当院では、地域包括ケア病棟を退院された患者様の在宅生活を支えるため、訪問リハビリを実施しています。 理学療法士や作業療法士がご自宅を訪問し、生活環境に合わせたリハビリを継続的に行うことで、再入院の予防や生活機能の維持・向上を目指しています。今後も、医師や看護師、ケアマネジャーなど他職種と連携しながら、退院後も安心して生活を続けられるよう、切れ目のない支援体制の整備に努めてまいります。

スタッフ紹介

主な出身校

- 関東リハビリテーション専門学校

- 昭和大学

- 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校

- 横浜リハビリテーション専門学校

- 帝京平成大学

- 東京衛生学園専門学校

- 東京医薬専門学校

- 東京医療学院大学

- 東京保健医療専門職大学

- 東都リハビリテーション学院

- 日本福祉教育専門学校

- 文京学院大学

- 埼玉医療福祉専門学校

- SBC東京医療大学

- 東北保健医療専門学校

- 看護リハビリ新潟医療専門学校

- 徳島医療福祉専門ガ学校

- 熊本駅前看護リハビリテーション学校

など